在全球最顶尖的摄影展上,我看到了手机拍照的新美学

在香榭丽舍大道上的巴黎大皇宫,一场全球规模最大视觉盛宴——巴黎国际摄影艺术展(Paris Photo)正在上演。

这里是全球摄影爱好者「朝圣」的艺术殿堂,身旁和你一起欣赏作品的大叔,可能就是某个当代摄影大师。走在巴黎街头,法国现代人文主义摄影大师维利·罗尼(Willy Ronis)镜头下的巴黎就会浮上眼前。

巴士底广场的恋人,夹着法棍奔跑的小男孩,战神广场的第一批早晨游客,这些平凡中的生活之美,让人在照片里跨越时间体会到人们生活中的情感。

▲《巴士底恋人》

这次巴黎影展上,我也看到很多不宏大却有趣的照片。不一样的是,其中有些照片用手机拍摄的,OPPO 作为本届影展唯一参展的中国品牌,让我看到了一种新的可能性。

我不禁畅想,如果能像《午夜巴黎》的主角一样穿越回半个世纪前,把一台手机交给维利·罗尼,这位擅长写实和自然主义手法的摄影师会拍出什么作品,他镜头下的人文关怀是不是也会有所不同?

▲ 图片来自:《午夜巴黎》

一张照片,如何塑造我们对城市和文化的印象

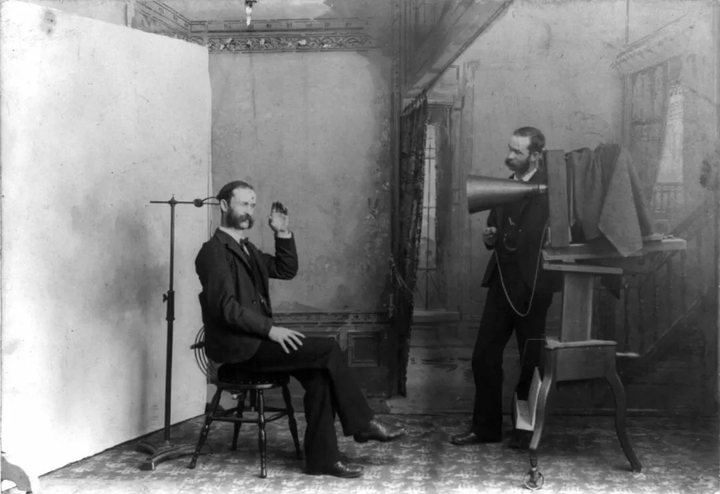

1839 年 8 月 19 日,达盖尔法摄影术(Daguerreotype)首次被法国科学院与艺术院公开,这一天也被认为是「摄影」的诞生日。

虽然用这种方式拍摄一张照片,曝光就需要 20-30 分钟,但影像开始介入对现实的记录。到 1851 年「湿版摄影术」让拍照时间缩短至几秒钟,可以把世间百态变成视觉体验,时代的叙事方式彻底被改变。

人们对一座城市、一个民族、一种文化的印象,很大概率就是从影像开始的。一张照片可以塑造我们对城市和文化的印象,让一个片段拥有更长久的生命力。

摄影被认为是比文字更能真实、客观纪录事实的方式。过去专业摄影师承担了记录历史底稿的叙事职责,当人人都能拿起手机拍照,每个人都成为了城市和文化的记录者,更拥有了自我表达的话语权。

实际上手机摄影的出现也不过 20 多年,可它实现了影像叙事的民主化。这次在巴黎摄影展(Paris Photo)看到那些用手机拍摄的照片让我感慨,手机摄影的表达未必比传统摄影浅薄,某种程度上反而更具有现实张力和人文情感。

▲巴黎国际摄影艺术展 OPPO 展区

这些照片未必出自摄影师之手,但依然有对民族情感的细微体认、有对中国社会的敏锐洞察、有对平凡生活展现的想象力,在这个世界级摄影艺术盛会上,向全球各地的访客展现中国文化和生活的底色。

我也想借此聊聊巴黎影展上几幅其中让我印象深刻的的照片。

在彝族文化中一直流传着月亮女儿的传说,相传彝族姑娘兹莫领扎因为能在羊毛披毡上织出一个逼真的世界,而被月亮仙女接到月宫,成为月亮的女儿。

因此很多彝族人喜欢给女孩取与月亮有关的名字,也表达了彝族姑娘对美好生活的奋斗与向往,这正是这组作品的灵感由来。

在凉山毕业宦阿黑重新回到这里,用 OPPO Find X6 Pro 记录这个古老的少数民族,镜头下的彝族姑娘,有边四处奔波边照顾双胞胎的年轻母亲,有即将踏入社会的 00 后女生,她们处于人生的不同阶段,但有着彝族人同样的自信和勇敢。